Strangschema Heizung und Sanitär

Unterschiede Definition, Aufgabe und Anwendung

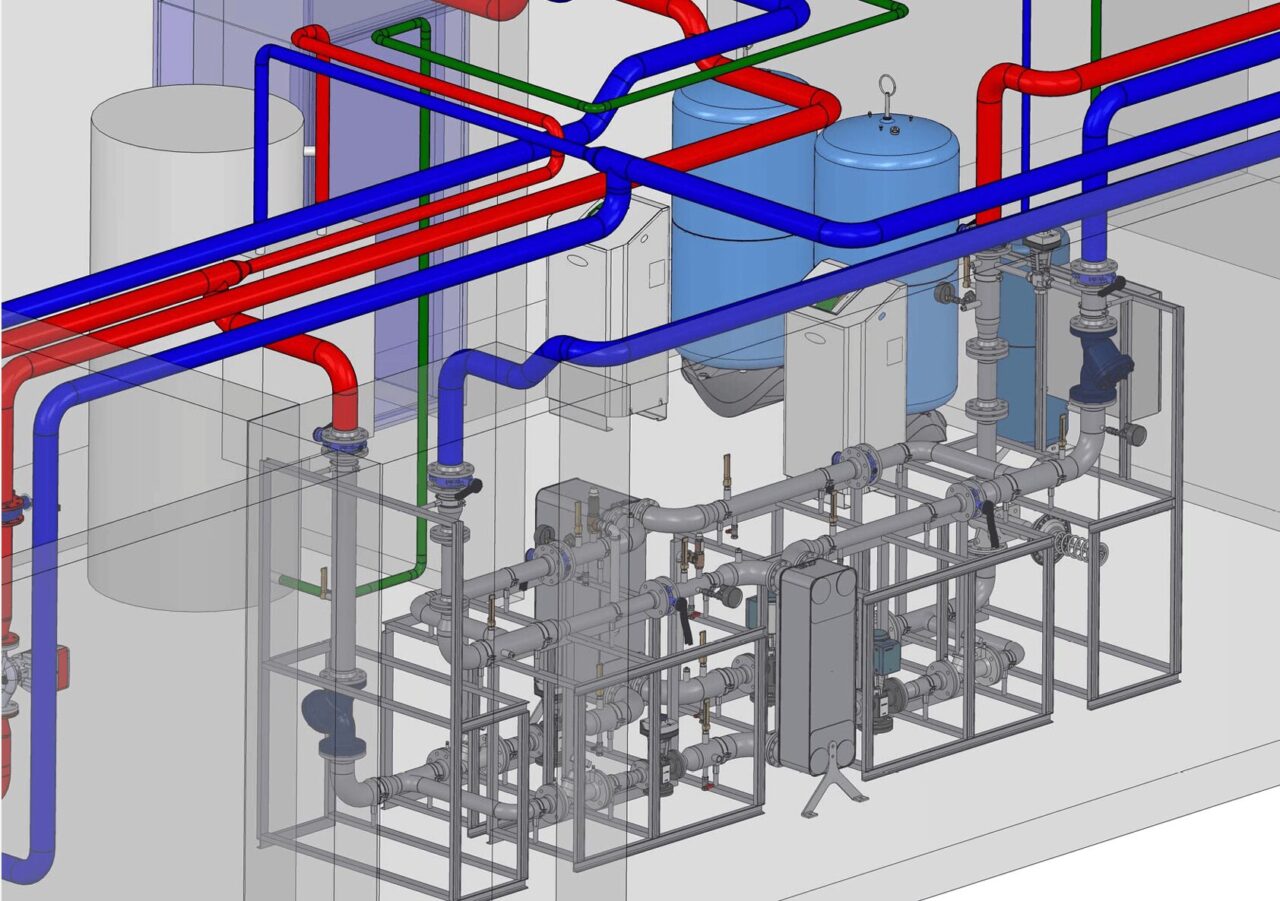

Ob Heizungsanlage, Sanitärinstallation oder Trinkwassersystem: Die Erstellung eines Strangschemas ist die technische Grundlage vieler gebäudetechnischer Anlagen. Es berücksichtigt in vereinfachter Form den Verlauf der Leitungen, die Anordnung der Komponenten sowie die Beziehungen zwischen Verbrauchern, Erzeugern und Rohrnetz.

Definition, Aufgabe, Anwendung: Was ein Strangschema leisten muss

Ein Strangschema dient der Dokumentation, Kontrolle und Kommunikation. Es definiert die Aufgabenstellung, schafft Transparenz und veranschaulicht Zusammenhänge. Es ist kein schmückendes Beiwerk, sondern ein zentrales Werkzeug der Planungsphase. Bei der Anwendung in der Praxis werden daraus Montagepläne, Wartungsunterlagen und digitale Zwillinge erzeugt.

Besonders bei komplexen Projekten ist es entscheidend, das Schema übersichtlich zu halten. Die Einzeichnung von Rohrleitungen dient der Orientierung: Jedes Rohr, jedes Symbol, jede Teilstrecke sollte technisch begründet und grafisch verständlich dargestellt sein. Die Berücksichtigung von Fließwegen, Druckverlusten und Volumenströmen darf dabei nicht fehlen.

Strangschema Heizung: Hydraulik, Regelung, Energieflüsse

Ein Strangschema für eine Heizungsanlage legt den Fokus auf die Hydraulik. Es veranschaulicht, wie der Wärmeerzeuger, Pumpen, Heizkörper, Mischer, Ventile, Speicher und Regelkomponenten miteinander verbunden sind. Die Darstellung folgt meist einem hydraulischen Fluss – also vom Wärmeerzeuger über Verteilleitungen bis zu den Heizkreisen und wieder zurück.

Wichtige Merkmale:

- Einbeziehung der hydraulischen Weiche oder des Trennkreises

- Darstellen von Vorlauf/Rücklauf und Temperaturniveaus

- Berücksichtigung von Differenzdruck und Strömungsrichtung

- Klare Kennzeichnung von Heizgruppen (z. B. Heizkörper, FBH, Speicherladegruppe)

Besonders wichtig ist die Dimensionierung der Rohrleitungen, um die Volumenströme korrekt zu erfassen und die Funktion der gesamten Anlage sicherzustellen. Auch Regelkomponenten (z. B. Thermostatventile oder Regelventile) werden eingezeichnet, da sie Einfluss auf das Systemverhalten haben. Die Planung beruht dabei auf der technisch exakten Einzeichnung der Teilstrecken und Volumenströme. Die Art der Darstellung beeinflusst die Übersichtlichkeit – und damit auch die Effizienz der Montage.

Trink- und Abwasser: Anforderungen an ein durchdachtes Sanitär Strangschema

Im Gegensatz dazu steht beim Sanitär Strangschema die Versorgung mit Trinkwasser und die Ableitung von Abwasser im Mittelpunkt. Die grafische Darstellung orientiert sich hier oft an den Gebäudeachsen oder Etagen, nicht primär an einem hydraulischen Fluss.

Zentrale Inhalte:

- Darstellung von Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulationsleitungen

- Steigleitungen und Abzweige zu Entnahmestellen

- Einzeichnung von Armaturen, Absperreinrichtungen und Entleerungen

- Darstellung von Druckzonen, Rohrmaterialien und Stockwerksübersichten

In diesem Kontext ist ein Strangschema besonders wichtig für die Einhaltung der Trinkwasserhygiene (Stagnationsvermeidung, Zirkulation) sowie für die Kontrolle der Leitungslängen. Anders als bei der Heizung geht es hier nicht um Energieverteilung, sondern um Versorgungssicherheit, Normkonformität und Spülbarkeit. Warmwasserleitungen, Zirkulationssysteme und Trinkwasserleitungen müssen korrekt abgebildet sein, um eine reibungslose Versorgung und normgerechte Umsetzung sicherzustellen. Ein Sanitär Strangschema dient nicht nur der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, sondern auch der klaren Kommunikation zwischen Plan, Ausführung und Wartung.