BIM für Fachhandwerker, Architekten und Planer: Mehr Effizienz, weniger Kollisionen

Welche Rolle das Modell bei der Ausführung auf der Baustelle für Monteure und Installateure hat, erklärt unser Experte Roman Hegglin, Head of Tech und Product bei der MegaCAD Group und gelernter Haustechnik-Planer mit langer Praxis-Erfahrung: „Meist wird die Ableitung des 3D-Modells als 2D-PDF an die Montage abgegeben. Ein IFC mit Viewer und Tablet für die Montage kommt bei größeren Bauvorhaben zum Einsatz. Dem Monteur kann eine bessere Planung und mit Z-Mass auch eine umfassende Schnittliste und Montageanleitung zur Verfügung gestellt werden. Dabei machen wir uns auch modernste technische Hilfsmittel zur Unterstützung: Einmessen der Einlagen auf der Beton-Schalung, in der Baugrube für die Kanalisation und für die Befestigungen an der Kellerdecke mit dem Tachymeter sind viel einfacher, effizienter und exakter.“

Die Übergabe von Daten und Informationen an Facility Management und Gebäudebetreiber ist aktuell aus Sicht von SHK-Betrieben und Planern selten relevant. „Das wird in Zukunft aber noch viel wichtiger werden“, weiß Hegglin. „Heute sind es eher Themen wie Kanalisations- und Befestigungsplanung, sowie das Einmessen der Punkte mit dem Tachymeter, die den Arbeitsalltag ausmachen.“

BIM in der Praxis

BIM bedeutet nicht, dass die Software die Planung übernimmt – im Gegenteil: Die Verantwortung bleibt beim Fachplaner, beim Architekten, beim Monteur, beim SHK-Spezialisten.

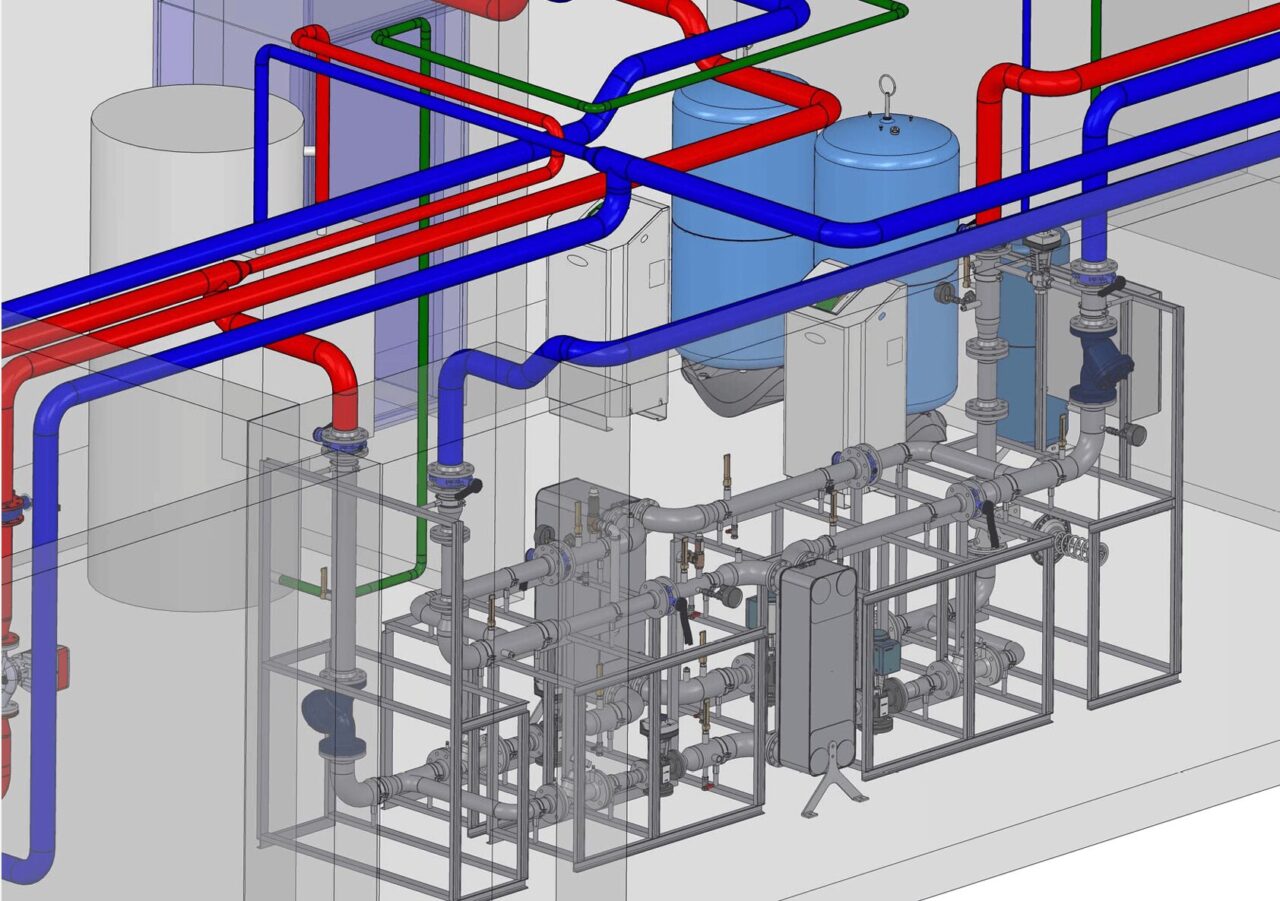

- Einfache Abstimmung in Echtzeit: BIM-Modelle ermöglichen eine deutlich bessere Koordination, weil alle baubeteiligten Parteien am selben Plan arbeiten. Ein Heizungsrohr kollidiert mit einem Lüftungskanal? Die Modellbasierte Planung zeigt’s sofort. So wird Nacharbeit vermieden, was Zeit, Geld und Nerven spart und ist gerade bei komplexen Bauprojekten oder beim Bauen im Bestand relevant.

- Präzise Planung: Bereits in der Planungsphase erhalten auch Installateure und Monteure Zugriff auf eine modellbasierte Planung, das maßstabsgetreu und in 3D präzise Leitungsverläufe, Befestigungspunkte, Wanddurchbrüche, Vorwandkonstruktionen und Platzbedarfe zeigt. Statt sich mit unklaren 2D-Plänen und nachträglichen Skizzen herumschlagen zu müssen, sehen Monteure genau, wo Leitungen verlaufen, wo Sanitärmodule platziert werden und wie viel Raum für Lüftungskanäle oder Heizverteiler zur Verfügung steht. Durch integrierte Kollisionsprüfungen im Koordinationsmodell sind viele typische Probleme – etwa die Überschneidung mit elektrischen Trassen oder tragenden Bauteilen – bereits im Vorfeld erkannt und gelöst.

- Effiziente Materialnutzung, weniger Verschnitt: In vielen Fällen werden aus dem BIM-Modell sogar Materiallisten oder Vorfertigungspläne generiert, die direkt in der Werkstatt genutzt werden können.

- Fehlervermeidung: Die effiziente Vorarbeit bedeutet für das Team auf der Baustelle weniger Improvisation, klarere Abläufe und weniger Fehler – gerade bei komplexen Projekten oder im Bauen im Bestand ein echter Gewinn.

Digitales Planen und Bauen: Der Wandel ist unausweichlich

Wer heute noch glaubt, BIM sei ein „Trend für die Großen“, verpasst die Realität: Schon 2021 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die BIM für Bundesbauten verbindlich gemacht. Spätestens mit dem Stufenplan für öffentliche Projekte ist klar: Die Einführung von BIM ist keine Option mehr, sondern ein Muss – auch für mittelständische Betriebe und Handwerksunternehmen.

Das betrifft nicht nur die Planung, sondern auch die Vorfertigung, Ausschreibung, Bewirtschaftung und den Datenaustausch zwischen Gewerken. Ob mit Archicad, Graphisoft, Revit oder anderer Software: Entscheidend ist, dass die Modelle openBIM-fähig sind und auf einem offenen Dateiformat beruhen, das die interdisziplinäre Zusammenarbeit im BIM-Prozess ermöglicht. IFC-Dateien (Industry Foundation Classes) werden im Bauwesen zum standardisierten Austausch von digitalen Gebäudemodellen verwendet und gewährleisten den reibungslosen Austausch über Unternehmens- und Softwaresilos hinweg.

„Der Austausch über verschiedene Gewerke hinweg ist ein großer Vorteil“, sagt Roman Hegglin. „TGA-Planer koordinieren untereinander ihre Modelle und senden diese dem Architekten oder Statiker für die Kontrolle der Durchbrüche. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit dem Holzbauer, welcher in seiner Fabrik die digitalen Modelle mit Holzelementen vorproduziert.“

Und einen weiteren Vorteil bietet das BIM-Modell in Bezug auf den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes: In der Praxis endet die Arbeit der Einzelnen häufig mit dem letzten Handgriff auf der Baustelle. BIM denkt weiter und vereinfacht auch die Instandhaltung. Denn für das Facility Management bedeutet das: Statt verstaubter Aktenordner oder fragmentierter Excel-Listen gibt es ein BIM-Gebäudemodell, das die Informationen zum Bauwerk digital, aktuell und strukturiert bereithält – ideal für Wartung, Instandhaltung, Umbau und Erweiterung.

Ein digitales Modell ist damit nicht nur für Fachplaner und Konstrukteure, sondern auch für Betreiber ein Gamechanger. Facility Manager profitieren von einer durchgängigen Informationskette, können Prozesse automatisieren und fundierte Entscheidungen treffen – ob bei kleinen Büroeinheiten oder bei ganzen Klinikarealen.

Bauen mit BIM: Die Vorteile auf einen Blick

- mehr Transparenz im gesamten Projektverlauf

- weniger Kollisionen, weniger Baustellenprobleme

- schnellere, präzisere Ausschreibung

- bessere Kalkulierbarkeit und Planungssicherheit

- einfacherer Übergang in die Betriebsphase

- nahtlose Integration von Facility Management

- höhere Qualität in der Ausführungsplanung

- einheitliche Datenstruktur für alle Gebäudeteile

- ermöglicht Vorbereitung von Bauteilen und Modulbau

Koordination der Projektbeteiligten: Der BIM-Manager als Schlüsselrolle

Je größer das Projekt, desto wichtiger ist die Rolle des BIM-Managers. Er sorgt für die Qualität der Modelle, die Einhaltung von Standards, den strukturierten Datenaustausch und klare Prozesse zwischen allen Beteiligten. In modernen Projekten wird oft ein Masterplan BIM aufgesetzt, der alle Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten definiert, von der Cloud-Lösung über Naming-Konventionen bis zur Modellprüfung. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern gelebter Alltag auf vielen Baustellen in der Schweiz, in Deutschland und ganz Europa. Richtig eingesetzt, steigert BIM die Produktivität, senkt die Fehlerquote und schafft Raum für bessere Architektur und nachhaltige Gebäudetechnik.

Was (noch) gegen einen „einheitlichen“ BIM-Standard spricht

Es gibt zahlreiche BIM-Anwendungsrichtlinien, Leitfäden und Ausprägungen – von Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) bis zum BIM-Abwicklungsplan (BAP).

Praxistauglichkeit variiert stark: In manchen Gewerken ist BIM weit etabliert, in anderen (v. a. bei kleinen Betrieben) noch nicht angekommen. „Konsequentes Planen in 3D ergibt bessere Möglichkeiten in der Koordination, erfordert aber auch Problemlösungen in einer frühen Bauphase“, sagt Hegglin. „Kommunikation mit der Ausführung ist aber immer noch sehr wichtig und erfolgt neben 2D-Ableitungen auch mit 3D-Modellen, welche für die Montage gewisse Fragen direkt klären.“

Hindernisse im Umgang mit BIM-Modellen in der Praxis gibt es laut dem Fachmann einige:

- Schulungsberdarf und mangelndes Know-how: Besonders Kleinbetrieben fehlt es oft an Know-how oder der Software-Infrastruktur, um BIM vollständig zu integrieren und zu nutzen. Der Schulungsaufwand und die innerbetriebliche Umstellung scheinen vielen zu groß und lohnt sich kaum, insbesondere bei kleineren oder spezialisierten Betrieben. Und private Bauherren oder kleine Eigentümergemeinschaften verlangen bei ihren Bauvorhaben oder Sanierungsmaßnahmen selten ein BIM-Modell – sie wollen in erster Linie funktionierende Technik zum fairen Preis.

- Unverhältnismäßiger Aufwand: BIM ist noch kein allumfassender Standard in Baubranche und Handwerk. Bei kleinen Projekten ist so ein Modell eher selten im Einsatz. Denn die Erstellung eines vollständigen BIM-Modells verursacht initial Mehraufwand und Kosten – für eine einfache Kessel- oder Rohrsanierung beispielsweise erscheint das aus Sicht vieler Handwerksbetriebe in der Praxis unnötig.

- Detaillierte Modelle: Die Bearbeitung der komplexen Modelle ist aufwendig und zeitintensiv. Viele Funktionen sind in der Praxis im SHK-Kontext nicht relevant oder für den Anwendungsfall nicht erforderlin.

- Einstellung und Gewohnheiten: Das Weiterarbeiten in alten Mustern und mit gewohnten Prozessen bietet oft einen zu großen Vorteil, als dass sich Betriebe im Arbeitsalltag umfassend Zeit für Umschulungen nehmen.

- Ständige Änderungen: Auftraggeber und Bauherren ändern schnell ihre Anforderungen und Vorgaben, so dass eine Anpassung im BIM-Modell häufig als zu kompliziert empfunden und pragmatisch ohne Planung umgesetzt wird.

Jedoch kann eine Software, die intuitiv nutzbar ist und BIM-Modelle abbilden kann, durchaus einen Vorteil haben – auch für Kleinbetriebe:

- Standardisierte Vorplanung mit digitalen Zwillingen: Hersteller von Wärmepumpen, Heizsystemen oder Sanitärmodulen bieten zunehmend BIM-fähige Komponenten an, etwa als IFC-Datei. Diese Daten lassen sich auch bei kleinen Projekten nutzen, zum Beispiel zur Platzprüfung, Planung in engen Technikräumen oder zur Koordination mit anderen Gewerken.

- Vorfertigung und Visualisierung: Bei industriell vorgefertigten Sanitärwänden, Heizverteilern oder Lüftungselementen ist BIM besonders wertvoll und kann auch bei kleinen Projekten einen Mehrwert stiften.

- Transparenz und Kundenzufriedenheit: Kunden und Bauherren sehen dank 3D-Modellen schon im Vorfeld, wie das neue Bad oder die Technikzentrale aussieht.

- Dokumentation und Wartung: Ein kleines BIM-Light-Modell kann helfen, auch Bestandsinformationen strukturiert zu dokumentieren – z. B. wo Rohrleitungen verlaufen oder wann Filter zu wechseln sind.

Noch kein Standard – aber ein wachsender Mehrwert auch im Kleinen

Ein BIM Modell ist also zunehmend sinnvoll, besonders wenn mehrere Gewerke beteiligt sind oder Bestand dokumentiert werden soll. Die Hürden sinken durch neue Tools und besser verfügbare Herstellerdaten. Wer jetzt beginnt, sich mit modellbasiertem Arbeiten vertraut zu machen, verschafft sich auch im Handwerk einen Vorsprung für die digitale Zukunft. BIM muss nicht immer „groß“ sein – auch ein kleines, smartes Gebäudemodell kann viel bewirken.